【企画職向け】人を動かすスライドの作り方(パワポテンプレートあり)

パワポでスライド作るの苦手なんだよな・・・

こんな悩みに答えます!

この記事では、外資コンサルでも使われる方法を使った、人を動かすためのスライドの作り方を解説していきます。すぐに使えるテクニックや、おすすめのパワポの機能なども紹介しています。

この記事を読むことで、スライドの品質が上がるだけでなく、スライドを使って人を動かせるようになります。つまり、人を動かせる=物事が前に進むようになることで、プロジェクトなどでもより成果が出やすくなっていくと思います。

スライドを作る目的

スライドを作る目的は、人を動かすことです。

プロジェクトに限らず、日々の業務でPowerPointを使ってスライドを作ることは多いと思います。当たり前ですが、スライドは作って終わりではなくて、必ず最後は誰かにプレゼンしたり、見てもらったりしますよね。

ということは、最終的には誰かに読んでもらって、こちらが期待する何らかの行動をとってもらうこと、がスライド作成のゴールになります。

例えば、PMとしてプロジェクト計画書を作る場合を考えてみましょう。きっと計画書の読み手によって、相手に期待する行動は異なるはずです。

| 読み手 | 期待する行動 |

|---|---|

| マネージャー | ・予算の確保 ・人のアサイン ・計画の承認 |

| PJTメンバー | ・タスクの実行 ・計画への合意 |

| システムベンダー | ・見積もりの実施 ・タスクの実行 |

このように、実は読み手にこういう行動をとってほしいという意図がスライドを作る裏に隠れていたわけです。そして、その意図を実現するための手段として、スライドを使っていたということになります。

なので、改めてですが、スライドを作る目的は人を動かすことです。

言い換えると、人を動かせないスライドは作る意味がありません!

人を動かすスライドとは?

では、どんなスライドだったら人は動くのでしょうか?

結論は見た目がシンプルで、読み手の行動に必要な「最低限の情報」で構成されているスライドです。

まずはサンプルで比較してみましょう。

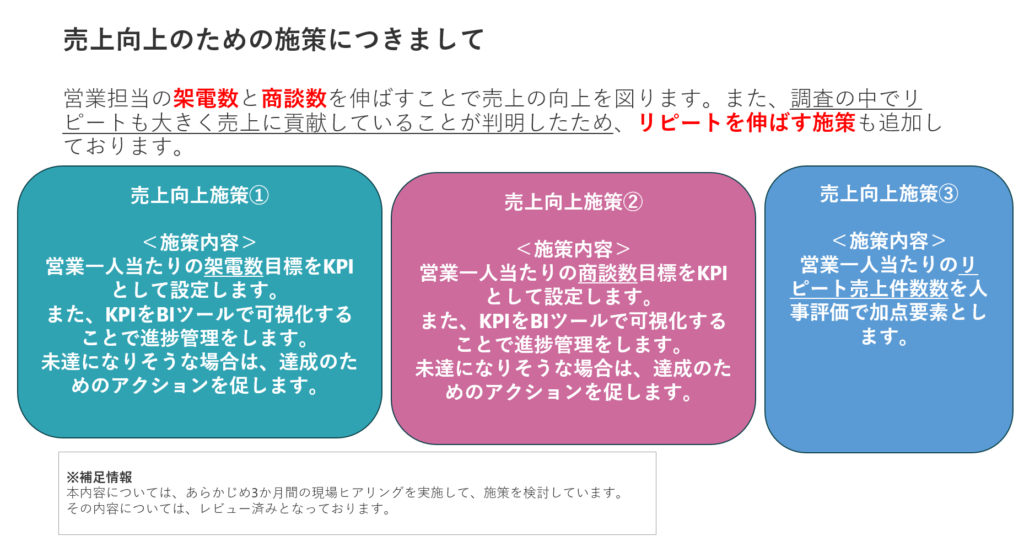

① 見た目が派手で、情報量が多いスライド

② 見た目がシンプルで、最低限の情報のスライド

同じことを伝えているのに、②のほうがわかりやすいと思います。自分が読み手だったら、①は読むのもキツイですね・・・。

そもそも、人は文字なんか読みたくありません。自分に置き換えるとわかると思います。

なので、読み手にとって受け取りやすいスライドを作ってあげることが、人を動かすスライドの条件なのです。

3つのテクニック

人を動かすスライドを作るために、シンプルかつ最低限の情報で構成されるスライドを作るのが重要です。そのために、簡単なテクニックがあるので紹介していきます。

人は見た目が9割とは言いますが、スライドも見た目が9割です。

構成を守る

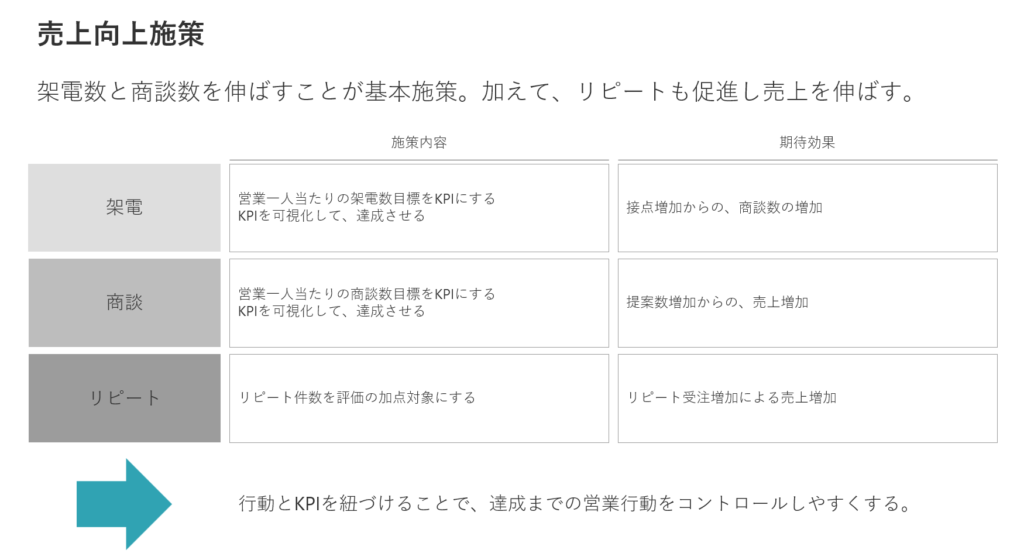

スライドの基本的な構成があります。

スライド作りのプロでもあるコンサルも、おおむねこの構成を使っています。私が外資系コンサルに勤めていた時もこの構成を使っていました。

- タイトル

- メッセージライン

- ボディ

- まとめ

- フッター

実際はこんな感じですね!

この中でも最も大事なのがメッセージラインです。メッセージラインにこのスライドで伝えたいことを1文で表現します。基本はボディの内容を要約した一文を記載します。

もしメッセージラインが長くなってしまう場合は、スライドに情報を詰め込みすぎです。また、メッセージラインに「以下の通り」としか書けない場合は、思考の整理が足りてないかもしれません。

型どおりに作ることが嫌かもしれませんが、スライドを作る時に独自性は不要です。特にビジネスで使うものに関しては。

なんでも揃える

スライドで使うオブジェクトや、色やフォントなどは揃えましょう。

見た目が美しくなるのはもちろんなのですが、揃えることには他の理由もあります。

もし、以下のようにオブジェクトが不揃いで、フォントや色に統一感がない場合、そちらに気が向いてしまいます。すると、作り手が本来伝えたい内容のほうに気が向かなくなってしまいます。

また、このようなスライドを作る人は信用できないと思われてしまうこともあります。もし私なら、細かいところまで気が回らず、読み手への配慮がない人なんだなと推察してしまいます。

ちなみに、上記の例を修正すると以下のようになります。

このように、揃えることで本来伝えたい内容のほうに読み手の意識を集中させることができます。これが、揃える理由です。

情報を減らす

可能な限り、限界まで情報量を減らしましょう。情報量が多いと、こんな弊害があります。

- 伝えたいことが伝わらない

- 内容を誤解されてしまう

- そもそも読んでもらえない

良かれと思って書いた補足情報が、蛇足となってしまうことがよくあります。余計な情報はすべてノイズです。ノイズは相手の理解を阻害してしまうので、省くのがセオリーです。

情報量を減らすための2つのポイントを解説していきます。

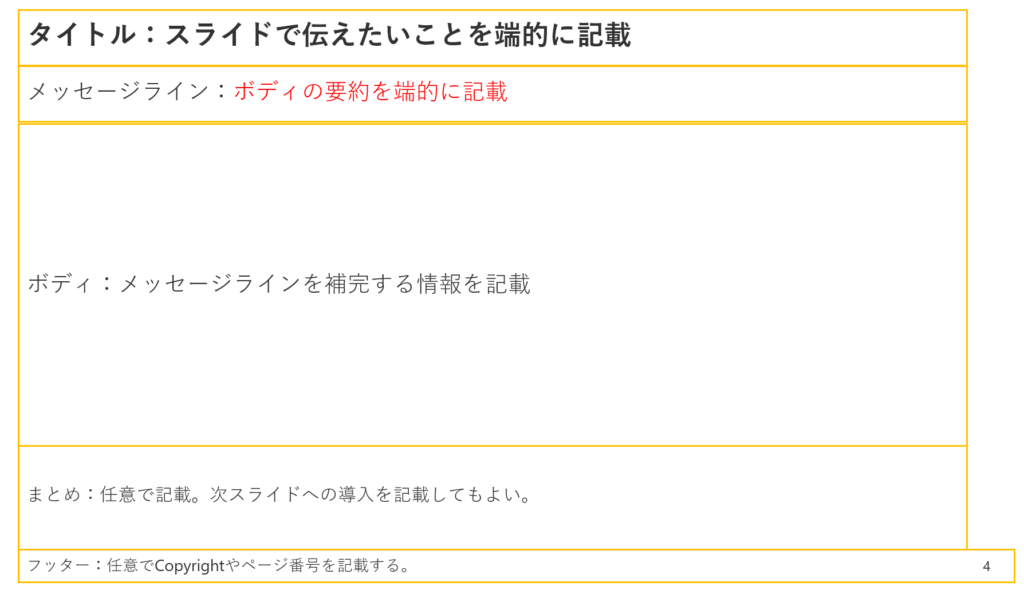

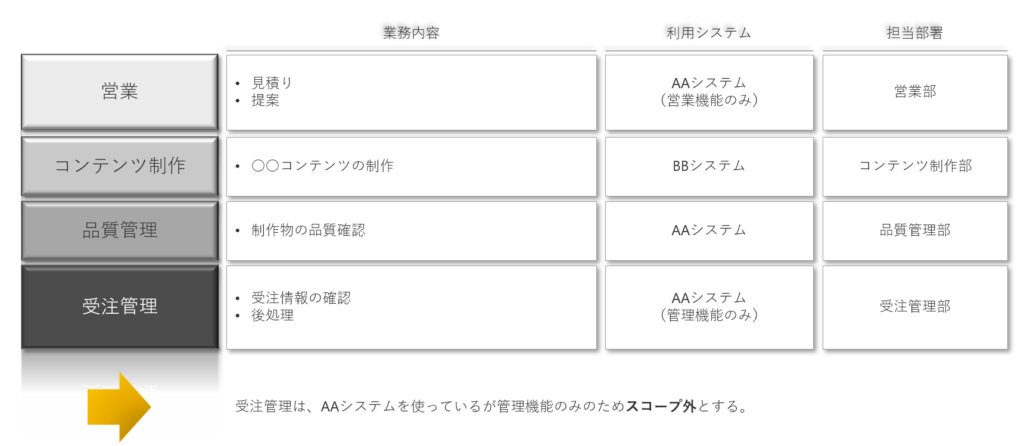

1スライド1メッセージ

1つのスライドで伝えることは、1つまでにしましょう。

もしメッセージラインが複数行になってしまう場合は、情報を詰め込みすぎです。1行でボディを要約できるくらいの分量に情報量を減らしましょう。

例えば、以下のようなスライドは内容を詰め込みすぎです。

文字量の削減

情報量を削減するためにも、文字量そのものを削減しましょう。

例えば、次のように同じことを伝えるにしても、可能な限り短くします。

- OK:再発防止策を検討します。

- NG:今後の再発を防ぐために、対策を検討してまいります。

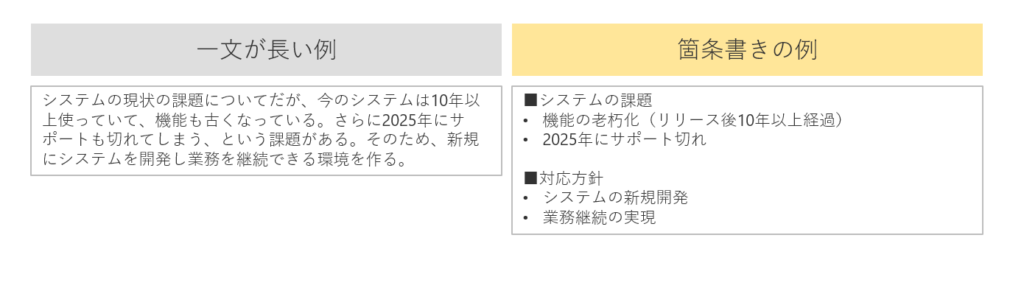

また、文が長くなる場合は、箇条書きにします。こうすることで、文字量も削減しつつ、見やすさも向上します。

3つのアンチパターン

スライドを作るときにやってはいけない3つのアンチパターンを解説します。シンプルさと、最低限の情報量でスライドを作るためには、絶対にやってはいけないことです。

以下の通り

これは超重要です。多くのスライドで使われている「以下の通り」という文言は絶対に使ってはいけません。

こういうやつですね。

絶対に使ってはいけない理由は2つあります。

- ボディの要約になっていない

- 「以下の通り」に意味がない(ボディへの誘導のみ)

まず、メッセージラインはボディの要約になっている必要があります。でも、以下の通りと書くことは、ボディを読んでくださいと読み手を誘導しているにすぎません。なので、要約にはなっていないのです。

それから、「以下の通り」という文言自体にはなんの意味もありません。なくても成立する文言なのです。であれば、そもそも書く必要すらない文言なわけです。

ということで、今後は「以下の通り」を使わないようにしましょう!その代わりに、次のようにメッセージラインにはボディの要約となる一文を記載しましょう。

レイアウト改変

タイトル、メッセージライン、ボディという基本の構成は原則変更してはいけません。

スライドごとにレイアウトが変わると、一貫性が失われ読み手にストレスを与えるためです。単調かもしれませんが、似たようなレイアウトで統一されているほうが読みやすいのです。

ただし、以下の場合は例外として異なるレイアウトを使います。

- テンプレートとして提供されている場合

- 箇条書きレイアウトを使う場合

例えば、本サイトで提供しているプロジェクト計画書や、会社提供の既定フォーマットを使わないといけない場合は、そのレイアウトに従ってください。それから、以下のような標準である箇条書きレイアウトは(頻度は少ないと思いますが)利用してもOKです。

図形の装飾

図形の装飾も原則NGです。デフォルト(初期設定)のまま利用するのがセオリーです。

これも読み手の気をそらす要因になるためです。本来伝えたい内容よりも、図形の装飾に目が行ってしまっては本末転倒です。

例えば、次のような装飾はNGです。

- グラデーション

- 影つけ

- 3D

例えば、次のような装飾はNGです。

スライド作成の手順

人を動かすスライドを作っていくための手順を解説していきます。ちょっとめんどくさく感じるかもしれませんが、必要な手順なのでぜひマネをしてみてください。

ゴールの設定

改めてですが、スライドを作る目的は人を動かすことです。

ここでいうゴールはそれをさらに具体化したものです。

次のように、相手・想定行動・実行条件という3つの観点で具体化します。

| 観点 | 内容 |

|---|---|

| 相手 | 行動してほしい相手は誰か? |

| 想定行動 | どんな行動をとってほしいか? |

| 実行条件 | 行動を起こすために必要な条件は? |

例えば、新規システム開発プロジェクトの予算を取りに行く場面を想定してみましょう。

| 観点 | 内容 |

|---|---|

| 相手 | 本部長 |

| 想定行動 | 予算の承認 |

| 実行条件 | ・投資対効果が打倒であること ・実行計画が妥当であること ・作業内容が明確であること ・リスクが洗い出されていること |

こんな感じで具体化してみました。こうすると、スライドを通じて誰に何を伝えればよいのか?が明確になってきます。

これがスライド作成の土台になります。

相手を知る

ゴールが定まった後は、スライドを見せて行動をしてほしい「相手」のことを知りましょう。

とはいえ、相手の何を知ればいいのかというと、次の3つです。

| 観点 | 内容 |

|---|---|

| 前提知識 | 相手の前提知識レベルはどれくらいか? |

| 情報量 | 本件について相手の持っている情報量はどれくらいか? |

| 気にするポイント | 相手が気にするポイントはどこか? |

先ほどの新規システム開発プロジェクトの予算を取りに行く例でいうと、相手は本部長でした。なので、本部長に当てはめてみるとこんな感じですね。

| 観点 | 内容 |

|---|---|

| 前提知識 | ・会社の業務全体は知っている ・システム開発に関する知識はある ・社内システムについても詳しい |

| 情報量 | PJTの背景は知らない |

| 気にするポイント | ・コストは適切か ・投資対効果はあるか ・他領域の考慮はできているか |

こんな感じで、読み手のことをリサーチしてみましょう。目上の人だとちょっと難しいかもしれませんが、相手のことを知らずして相手を動かすことはできません。事前準備が肝心です!

論理構成を練る

スライド作成のゴールを決め、相手を知ることで「誰に何をどのように伝えていけばいいのか」がまとまったと思います。ここからは、スライドにまとめるための論理構成を考えます。

人を動かせないスライドには、大量の情報が無秩序に並んでいます。各スライドごとの情報量も多く、スライドの順番もぐちゃぐちゃということが多いです。

スライドの論理構成でポイントになるのは、スライドの順序です。「どのスライドをどの順番で相手に見せるか?」を考えていきます。

論理とはつながりです。情報がきれいにつながっていくことで、相手は情報を理解しやすくなります。

例えば、先の新規システム開発プロジェクトにしても、次のように説明されても理解しにくいと思います。やりたいこととスケジュールだけを伝える頻出アンチパターンです。

新規にシステムを作り、既存のA~Zまでの機能を利用可能にする。

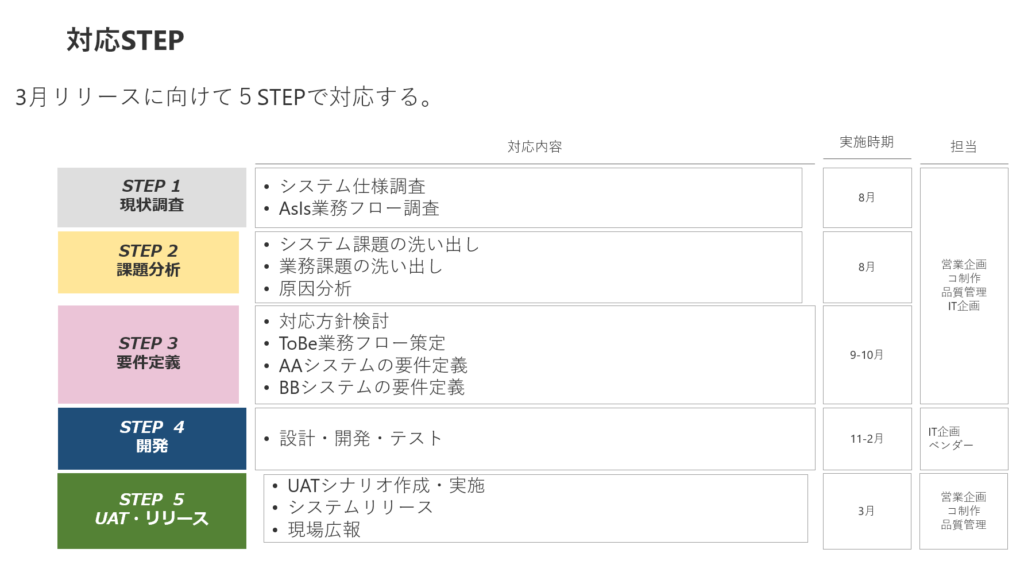

プロジェクトとして、以下のSTEPで対応を進める。

→STEP1:xxx、STEP2:xxx・・・・・・

8月に開始して・・・・・3月にリリースする

一方、次のように論理立てて順番に説明されれば、納得感を持ってOK!と言いやすいと思います。

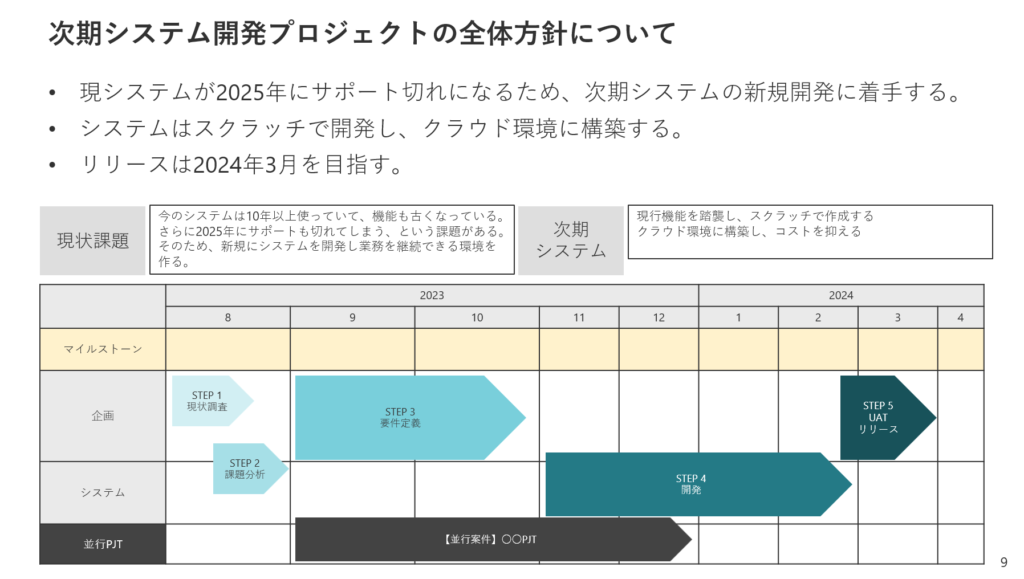

そもそも、システムが老朽化していて2025年にはサポートも切れてしまう。

そのため、業務が継続できるように新規にシステムを開発する。

今のシステムは10年以上使っていて、機能も古くなっている。

さらに2025年にサポートも切れてしまう、という課題がある。

そのため、新規にシステムを開発し業務を継続できる環境を作る。

新規にシステムを作り、既存のA~Zまでの機能を利用可能にする。

プロジェクトとして、以下のSTEPで対応を進める。

→STEP1:xxx、STEP2:xxx・・・・・・

このように、同じような情報であっても伝える順番=論理構成は非常に重要なのです。

下書きをする

ちょっとめんどくさいと思うのですが、下書きをします。

さらにめんどくさいことに、ペンとノートを使っての下書きが非常におすすめです。というのも、PCはINPUTとOUTPUTをするためのツールだからです。

- PC:INPUTとOUTPUTのツール

- ペンとノート:考えるためのツール

下書きというのは考えを深める工程です。一度、自分の頭の中を書き出してみて、考えを整理して深めていく、ということをやります。なので、PCにいきなり打ち込むのではなくて、ペンとノートを使って下書きをするわけです。

自分の頭の中だけで考えるのではなく、頭の中をノートに書きだして、それを見ながら考えるというのがポイントです。

スライドにする

下書きができたら、あとはスライドに清書していきます。

3つのテクニックを使いつつ、3つのアンチパターンに気を付けながら作成しましょう。

- 構成を守る

- なんでも揃える

- 情報を減らす

- 以下の通り

- レイアウト改変

- 図形の装飾

作成するときは、以下のテンプレートを利用するのがおすすめです。メッセージラインを使った基本構成レイアウトを用意しています。

おすすめの機能と環境設定

PowerPointでよく使うおすすめの機能と、あらかじめやっておくべき環境設定を紹介します。時短しつつ、品質の高いスライドを作るためには必須なのでぜひ!

おすすめの機能

PowerPointにはたくさん機能があるものの、実はフル活用しなくても品質の高いスライドは作れます。その中でも、よく使うものを3つ解説します。

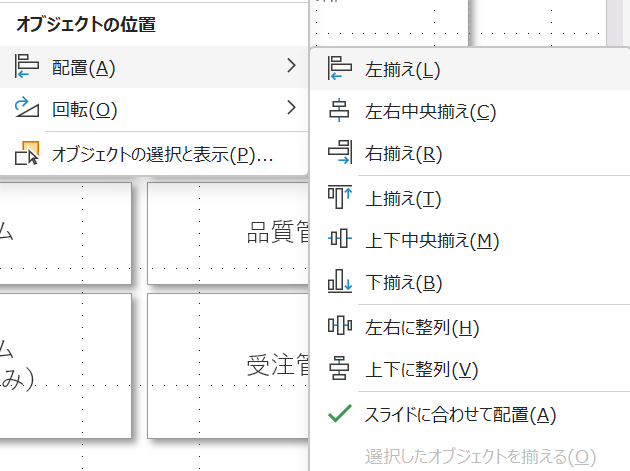

配置

パワポの中でも最重要の機能です。これを使わずしてスライド作成はできません!

オブジェクトを多用するスライドでは整列機能を使って、上下左右に揃えます。

公式の解説動画はこちらです!

後で説明するクイックアクセスツールバーに必ず設定しましょう!

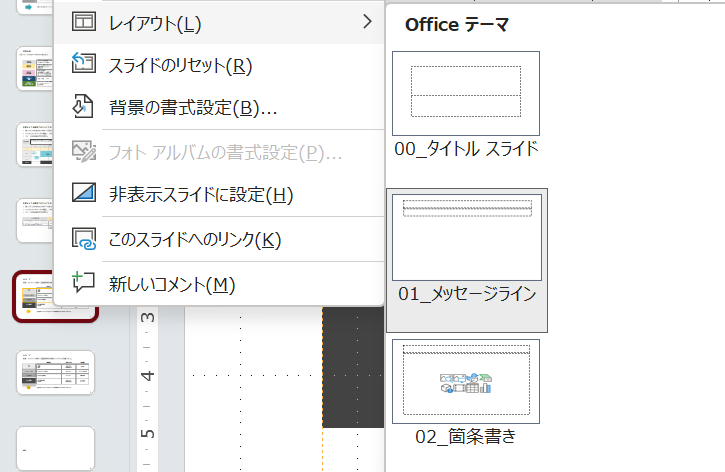

レイアウト

スライドのレイアウトを設定する機能です。

既定のレイアウト以外を使わないためにも、この機能を使ってレイアウトを選択します。スライドを選択して右クリックすれば、レイアウトが表示されますよ!

わざわざ自分でオブジェクトを配置して好みのレイアウトを作る、なんてことはしてはいけません!

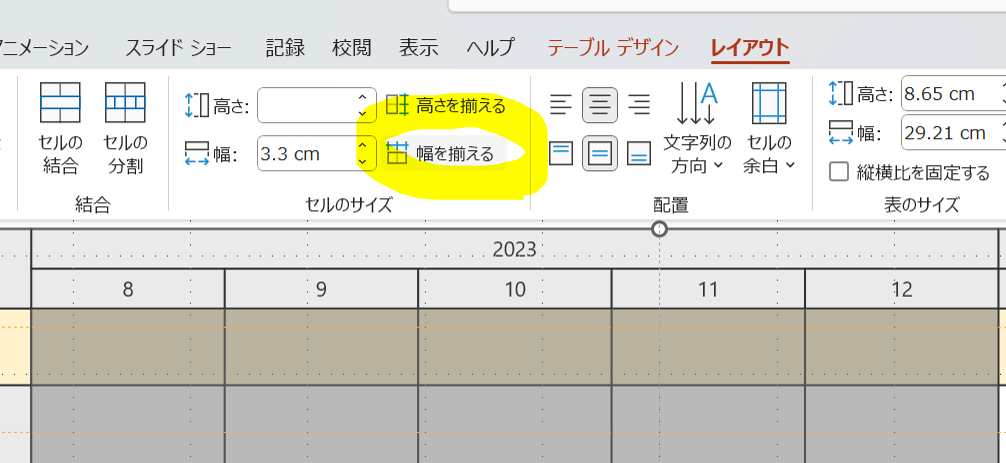

高さ・幅を揃える

スライドの中でテーブル(表)を扱うことも多いと思います。その時に、行・列の高さや幅を均等に揃えることができる機能です。

例えば、複数の列を選んで、幅を揃えるを選択すれば、均等な幅に揃います。

環境設定

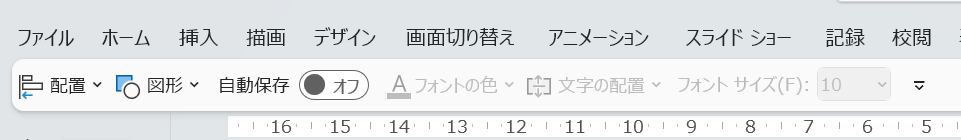

PowerPointのクイックアクセスツールバーの設定をやっておきましょう。

ここは個人の好みもあるとは思いますが、おすすめ機能で紹介したものをセットしておくと良いです。

特に、配置を一番左にセットして、alt+1で呼び出せるようにしておくと、作業効率が大幅にアップします。

このサイトの解説もわかりやすいので、参考にしてみてください。

https://offikatu.com/powerpoint_quickaccess/

便利なサイト

スライドを作る時に役に立つ、便利なサイトを紹介します!

Power of PowerPoint

おしゃれで美しいパワポを作るためのノウハウがたくさん載っています。おしゃれなパワポテンプレートもダウンロードできます。

https://thepopp.com/fundamentals-of-powerpoint/

伝わるデザイン

スライド作成にとどまらない、デザインの基礎知識がわかりやすくまとまっています。ビジネスにも役立つ内容が多いです。

https://tsutawarudesign.com/

まとめ

人を動かすスライドの作り方について説明してきました!3つのテクニックやテンプレートを使ってスライドを作ると、かなりシンプルで味気ないスライドになります。

でも、ビジネスで使うスライドはむしろそれくらいシンプルなほうが良いのです。デザインはシンプルにして、内容やプレゼンテーションにパワーを使えると、より人は動いてくれと思います。

プロジェクトマネジメントでもスライドは多用するので、ぜひこの作り方をマスターしてくださいね!