【初心者向け】はじめてのプロジェクト計画書作成(テンプレートあり)

プロジェクト計画書って、何を書けばいいのかわからない・・・

こんな悩みに答えます!

この記事では、テンプレートを使いながら、プロジェクト計画書の重要性から具体的な作成手順、効率的な作成のコツまでをわかりやすく解説します。(テンプレートはプロジェクトマネジメント歴10年以上の筆者が作成しています)

この記事を読めば、プロジェクト計画書で何を書くべきか悩まずに、実績のあるテンプレートを使ったプロジェクト計画書を作成できます。プロジェクト計画書を作ることで、プロジェクトメンバーの認識もそろい、プロジェクト成功率は格段にアップすること間違いなしです!

プロジェクト計画書の重要性

プロジェクト計画書は、プロジェクトの成功への道筋を示す重要なドキュメントです。

プロジェクト計画書ができればプロジェクトの7割が終わったといっても過言ではないくらいです。プロジェクトマネージャーにとって、プロジェクト計画書の作成はプロジェクトの方向性を明確にし、関係者とのコミュニケーションを円滑にするためにも欠かせないスキルとなります。

なぜプロジェクト計画書が必要なのか

プロジェクト計画書が必要な理由は以下の通りです。

- 方向性の確立: プロジェクトの目的、目標、スコープなどを明確にし、参加者全員に方向性を共有します

- リスク管理: 事前にリスクを洗い出し、対応策を計画することで、未然に問題を防ぐことができます

- 進捗管理: スケジュールや役割分担を明確にすることで、プロジェクトの進捗を効率的に管理できます

- 関係者とのコミュニケーション: 計画書を共有することで、関係者間の認識のずれを減らし、スムーズなコミュニケーションを促進します

プロジェクト計画書は、プロジェクトの「地図」のようなもので、目的地への道のりを示し、迷わずに進むための指針となります。企画職のみなさんがプロジェクトマネジメント初心者であっても、計画書を作成することで、プロジェクトを効率的に進めることができます

プロジェクト計画書がもたらす効果

プロジェクト計画書は、単なる書類ではありません。それはプロジェクトの成功への鍵となる多くの効果をもたらします。その主な効果について詳しく解説します。

- 認識の統一: プロジェクト計画書にはプロジェクトの目的、目標、方針などが明記されています。これにより、プロジェクトメンバー全員の認識が一致し、方向性のブレを防ぎます

- 情報の可視化: 計画書にはスケジュールや役割分担などの具体的な情報が記載されています。これにより、情報が可視化され、メンバー間のコミュニケーションがスムーズになります

- 見落としの削減: 計画を立てる過程で、リスクや課題、必要なリソースなどを洗い出します。これにより、プロジェクト進行中の見落としや未然の問題を減らすことができます

- 効率的な進行: 計画書に基づいてプロジェクトを進めることで、無駄な作業を減らし、効率的にプロジェクトを進行させることができます

- 信頼の構築: 明確な計画書は、プロジェクトの関係者に対して透明性と信頼を提供します。計画がしっかりとしていることで、関係者の信頼を得ることができます

- 柔軟な対応: 途中での変更や問題が発生した際も、計画書があれば迅速に対応する方針を立てることができます

プロジェクト計画書は、プロジェクトを成功に導くための強力なツールです。企画職のみなさんがプロジェクトマネジメント初心者であっても、この計画書を活用することで、プロジェクトを効果的に推進する力が身につきます。

プロジェクト計画書と企画書の違い

プロジェクト計画書と企画書は、プロジェクトマネジメントにおいて重要なドキュメントですが、それぞれの目的と内容が異なります。ここでは、その違いについて詳しく解説します。

- 目的: プロジェクトの全体的な進め方を記述し、方向性を明確にする。

- 内容: プロジェクトの背景、目的、目標、スコープ、スケジュール、リスク管理など、プロジェクト全体の計画を網羅。

- 作成時期: プロジェクトの初期段階で作成。

- 目的: 計画書に沿ってプロジェクトを進める中で作られる成果物の1つで、特定のアイデアや提案を形にする。

- 内容: アイデアの概要、目的、対象者、実施計画、予算など、具体的な企画に関する詳細情報。

- 作成時期: プロジェクトの進行中に作成。

プロジェクト計画書はプロジェクト全体の進め方を記載したものであるのに対して、企画書は、プロジェクトの中で作成される成果物の一つです。多くの場合、プロジェクトの企画フェーズの成果物が企画書となります。

言い換えるとプロジェクトのアウトラインを示すのが計画書で、企画書はアウトラインに沿ってプロジェクトが進む中で作られるドキュメントです。

プロジェクト計画書の作成手順

ここからはプロジェクト計画書の作成方法を説明していきます。

PM初心者だとプロジェクト計画書に何を書くべきか悩むと思います。でも、実はプロジェクト計画書に書くべきことは決まっています。どんなプロジェクトであろうと計画書に書くべきことは変わりません。

ということで、実際にプロジェクト計画書のテンプレートをベースに作成手順を解説していきます。まず、以下のリンクから計画書のテンプレートをダウンロードしておいてください。

なお、説明で使用しているサンプルPJTの計画書(はじめから内容が記載されているもの)はこちらからダウンロードできます。

背景・目的・目標

プロジェクト計画書で最も重要なページです。ここには、プロジェクトの背景、目的、目標が記載されます。それぞれの要素について説明します。

背景

背景には、プロジェクトが始まることになった理由を記載します。多くの場合、プロジェクト実施の背後にある課題を要約したものを書きます。いわゆるWhyに当たる部分です。

この例では、法改正に伴い、業務やシステムを変更する必要があることについて記載されています。このように、法改正によって業務とシステムについて課題が発生してしまい、それがプロジェクト実施の理由であり背景です。こういった課題を簡潔にまとめたものを、背景として記載します。

目的

目的には、プロジェクトで達成したいゴールを記載します。多くの場合、背景に書かれた課題が解決された状態を書きます。いわゆるWhatに当たる部分です。

この例では、背景に書かれた課題(=法改正によって、業務とシステムを改修する必要があること)が解決された状態を目的に設定しています。

気を付けたいポイントは、目的に手段(=HOW)を書かないことです。この例だとXXシステムの改修や、XX業務プロセスの変更などは目的には適しません。あくまでそれらの手段を行った結果、どういった状態になっていたいのか?を目的に設定します。

目標

目標には、目的を達成するための条件を記載します。多くの場合、KPIやスケジュール的な目標を書きます。

この例では、スケジュール的な目標を記載しています。目的を達成するために必要な業務プロセスとシステムの改修をスケジュール的な目標に落とし込んでいます。ここに書いた目標を達成することで、目的が達成される、というような関係性になっていることが重要です。

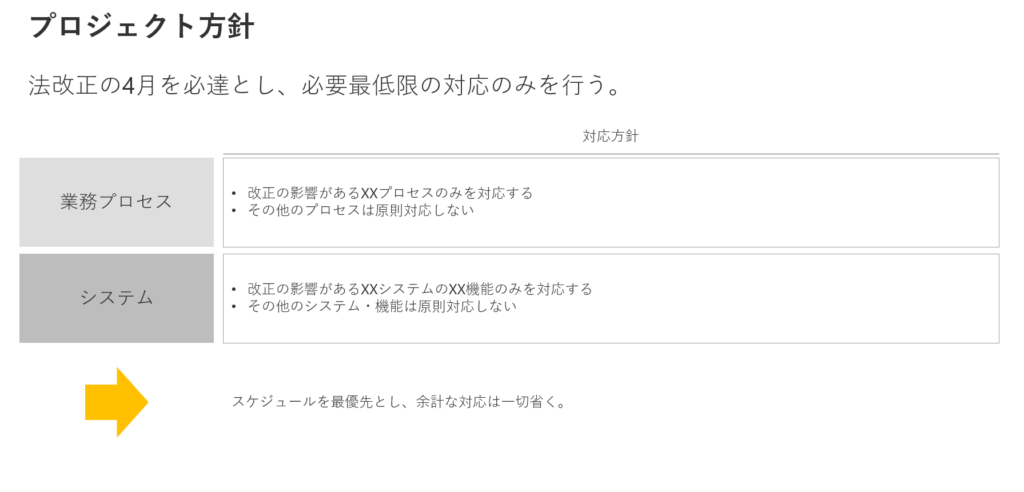

プロジェクト方針

プロジェクトの進め方について端的に記載するページです。プロジェクト方針は、プロジェクトの進め方の基本的なルールや価値観を記載します。後続ページのサマリーとしての役割も持ちます。

この例では、法改正への対応なので、スケジュールに間に合わせることが最優先であるという方針を明示しています。

このページはプロジェクトによって書く内容が異なり、作成難易度が高いページです。そのため、後続のページを作成した後に書くのもおすすめです。

プロジェクト方針には次の内容を書くことが多いです。

- 大切にしたい価値観: プロジェクトで重視する価値観や原則を明確にします。例えば、納期を最優先にする、品質を最優先にするなどです。

- 対応順序・関連性: 長期プロジェクトやステークホルダーが多いプロジェクトの場合は、それらの順序性や関係性を記載することがあります。

- スコープ: 対応スコープが広い場合、明示的にスコープ外とする箇所がある場合に記載することがあります。ただし、後続の「スコープ」のページと重複しないように、サマリーを記載するなどの工夫は必要です。

- 対応内容: プロジェクトでやるべきことを記載することがあります。ただし、後続の「課題と対応方針」や「ゴールイメージ」のページと重複しないように、サマリーを記載するなどの工夫は必要です。

- 進め方のルール: ステークホルダーやプロジェクトメンバーに明示的に伝えたいルールを記載することがあります。例えば、複数プロジェクト横断での品質管理MTGを実施するなど、プロジェクトを進めるうえで特に可視化しておきたい特徴的なルールを記載します。

プロジェクト方針は、プロジェクトの「羅針盤」のようなもので、プロジェクトがどのような価値観で進められるべきか、どのようなルールで運営されるべきかを示します。

この方針を明確にすることで、プロジェクトメンバー全員が同じ価値観とルールで進めることができ、プロジェクトの成功につながります。

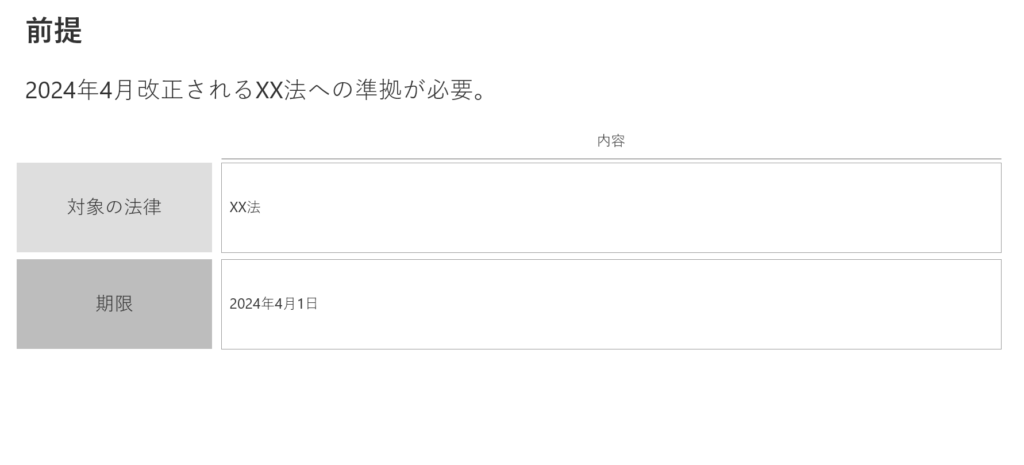

前提

プロジェクトを進める上での基本的な条件や制約を明示するページです。

ここに書くことは絶対に揺るがない事実であって、プロジェクトを進める間に覆ることがない制約事項です。ただし、こういったことがない場合、前提を記載しなくてもOKです。

この例では、法改正という絶対に揺るがない事実を前提に記載しています。

前提には次のようなことが書かれます。

- 予算: プロジェクトの予算やコスト制約

- 期間・期限: プロジェクトの開始日、終了日

- リソース: 利用可能な人材、設備、技術など

- 法規制: 遵守すべき法律や規則

- その他: プロジェクトに特有の条件や制約

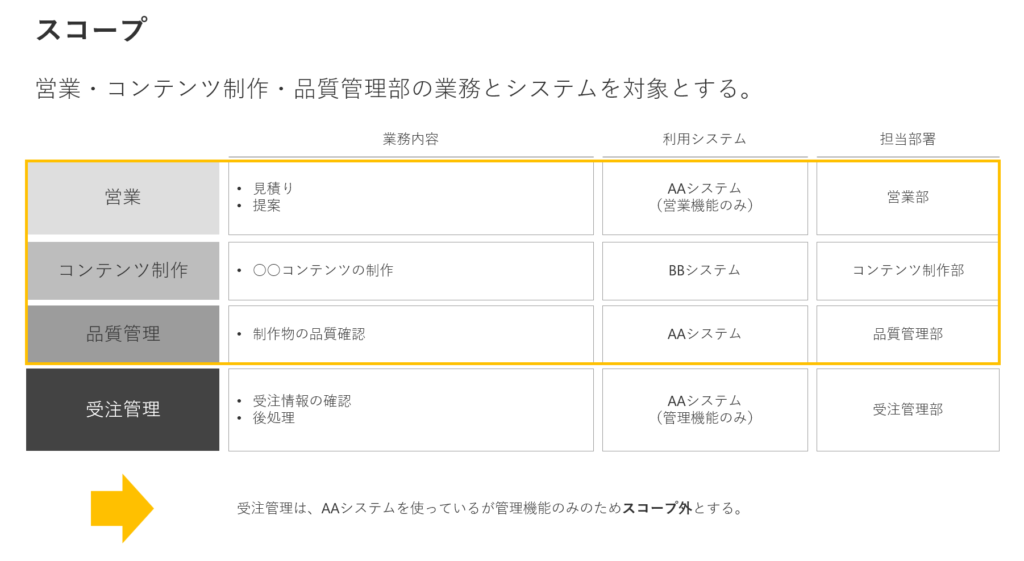

スコープ

プロジェクトの範囲を定義するページです。

プロジェクトで対応するところ、対応しないところを可視化します。スコープを明確にすることで、プロジェクトの目標に対する取り組みが明確になり、無駄な作業を排除することができます。

この例では、業務プロセスを軸にプロジェクトで対応する業務・システム・担当部署について、対応する・しないを可視化しています。ポイントは、対応しない部分(=スコープ外)もあえて記載しているところです。こうすることで、後から「ここは対応しなくていいの?」という問いが発生しないようにけん制できます。

次のような観点でスコープを定義します。

- 機能・システム: プロジェクトで実現する機能やサービス

- 業務プロセス: 実施する業務プロセスや手順

- 地域: 対象とする地域や市場

- 対象者: 対象とする顧客や利用者

- 期間: プロジェクトの期間やフェーズ

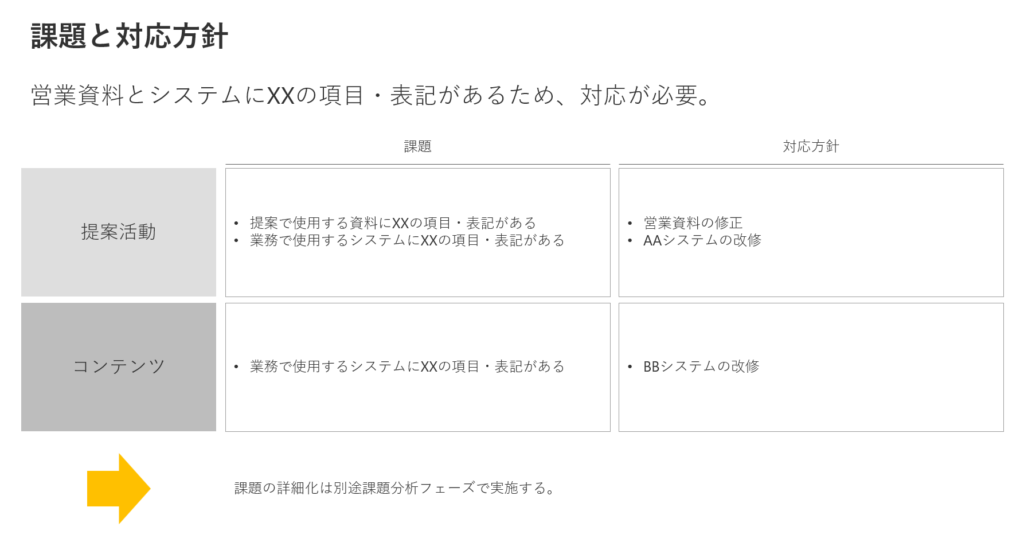

課題と対応方針

プロジェクトを通じて解決したい課題と、それらの対応方針を明示するページです。

プロジェクト計画の段階では、課題と対応方針が詳細に定まっていないことが多いので、書くとしても概要レベルでOKです。プロジェクトを進める中で詳細化することが一般的です。

この例では、提案活動とコンテンツという観点で課題と対応方針を整理しています。ただし、課題と対応方針の抽象度は高めで、システムの具体的な機能などは書かれていません。プロジェクト計画段階では、このくらいのレベル感で記載できていれば十分です。

ちなみに、ここに記載される課題は、プロジェクトの背景と関連している必要があります。プロジェクトを実施することになった背景には、何らかの課題が含まれています。その課題を具体化したものを、このページに記載します。

ゴールイメージ

プロジェクトで解決すべき課題が克服された、理想的な状態を描写するページです。

ゴールイメージを描くことでプロジェクトの方向性を明確にし、メンバー間で共通認識を作ることができます。ただし、プロジェクト計画書の段階では必ずしも具体化されている必要はありません。プロジェクトを進める中でゴールイメージを具体化するのが一般的です。

この例では、プロジェクト計画書の中ではゴールイメージを描かず、あえて後続STEPで決定することのみを記載しています。実際のプロジェクトでもこのように記載することがあります。

あくまでプロジェクト計画書はプロジェクトの進め方について記載するもので、どのようなゴールイメージを描くかは企画書に落とし込まれているべきです。

対応STEP

プロジェクトの開始から終了まで、大まかなタスクの全体像を示すページです。

この対応STEPは、後に作成するWBSのもとになります。そのため、プロジェクト計画段階で作業レベルまでタスクを詳細化する必要はありません。ここでは、あくまで全体感をプロジェクト関係者で共有することを目的としています。

この例では、プロジェクト全体が5 STEPで構成されていることを可視化しています。そして、それぞれのSTEPでやること、実施時期、担当をざっくり記載しています。ポイントはざっくりでもよいので、全体を示すことです。

ちなみに、プロジェクトの対応STEPは基本の型があります。そもそも、どんなSTEPをたどればよいかわからない、、、という人は以下を参考にSTEPを組むのがおすすめです。

- 現状調査:プロジェクトの開始時点で現状(AsIs)を調査・可視化します。AsIsの業務フローやシステムの現状調査などを行います。

- 課題分析:調査した現状に対する課題を洗い出します。課題を分類分けしたり、対応すべき課題を選定します。

- 方針検討:課題の解決方針について検討します。システムを導入する場合は、その方針を検討します。ゴールイメージを描きます。

- 要件定義:方針を具体化するための要件定義を行います。まずは業務要件定義を行います。システム開発を行う場合は、機能要件定義も行います。

- 開発:システム等の開発を行います。プロジェクトにより開発するものは異なりますが、ルールやマニュアルなどプロジェクトで作成するOUTPUTを作ります。

- テスト:作ったものの品質をチェックします。要件通りにOUTPUTができているかを確認します。システム開発の場合はUATを行います。

- 運用準備:作ったものを現場展開するための準備を行います。マニュアル作成、広報準備などを行います。

- リリース・現場展開:プロジェクトのOUTPUTをリリースします。広報や説明会を実施します。

可能であれば、各STEPを詳細化します。

以下のようにSTEPごとにスライドを作り、対応内容や成果物を記載します。時期や担当者も具体的に記載します。

対応STEPはプロジェクトの成功に向けた重要なステップです。プロジェクトの全体像を明確にし、途中での停滞を防ぐ役割を果たします。プロジェクトの初期段階でしっかりと対応STEPを設定することで、スムーズなプロジェクトの進行が期待できます。

体制図

プロジェクトの登場人物とその役割を洗い出し、整理するページです。

体制図を作成することで、プロジェクトの関係者間のコミュニケーションを円滑にし、責任者や各役割の明確化を図ります。

この例では、システム開発を行うための体制を可視化しています。ポイントとして、プロジェクトにかかわる人を全員洗い出し記載します。また、Tシステムのところにあるように、担当者が未定の場合もTBD(To Be Determined)として枠だけ用意します。

また、要件最終決定者や取りまとめ担当者などを決めておくことで、誰が要件決定の責任を持つのか、誰が取りまとめの役割を担うのかをPJT全体で共有できます。こうすることで、誰が何をすべきなのかがはっきりして、プロジェクト全体で分業・協力をしやすくなります。

- 関係者のリストアップ: プロジェクトに関与する人物や組織をリスト化します。

- 役割の割り当て: 各関係者に対して具体的な役割や責任を割り当てます。

- 図示: 体制図を図示し、視覚的に整理します。

体制図はプロジェクトの進行をスムーズにする重要なツールです。プロジェクトの初期段階でしっかりと体制図を設定することで、関係者間の認識の共有とコミュニケーションの効率化が期待できます。

役割分担

プロジェクトに関与する各メンバーの役割と責任範囲を明確にするページです。

役割分担を明確にすることで、プロジェクトの作業を効率的に分業できるようになります。また、各役割が何をすべきなのかを全員が把握できるため、メンバーも安心してプロジェクトに参加できます。

この例では、POやPMなどの役割ごとに何をすべきなのかと、誰が担当なのかを一覧化しています。もちろん、前ページの体制図と連動しています。こうすることで、誰がどこまでの責任を持つのか?や誰がどこまでの作業をするのか?を全員で共有できるようになります。

POやPMOなどの言葉の解説は以下の記事も参考にしてみてください。

責任範囲があいまいになることは、大きいプロジェクトだとよく起こります。そうならないためにも、プロジェクトの初期段階でしっかりと役割分担を設定することが必要です。

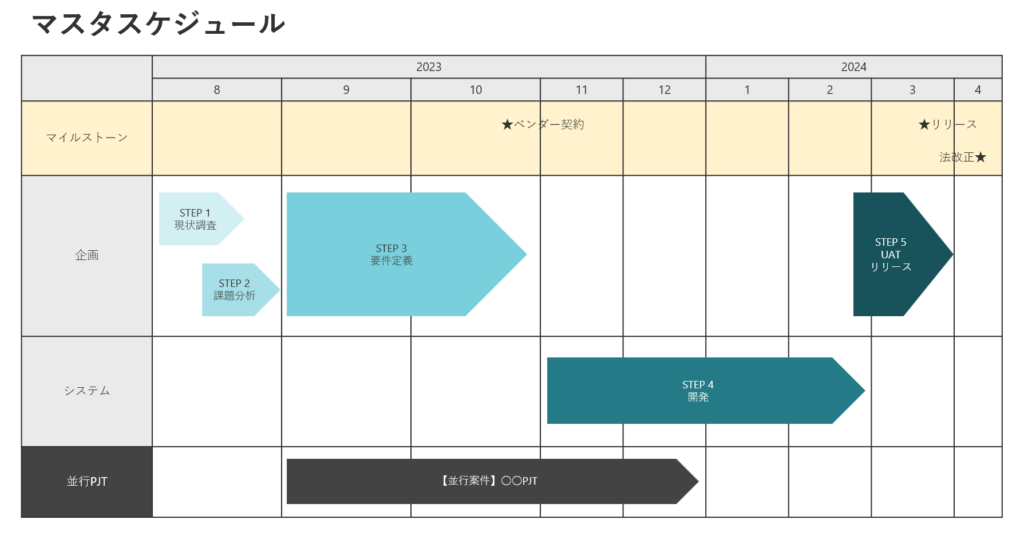

スケジュール

プロジェクトの各STEPやタスク、重要なマイルストーンを時間軸に沿って可視化するページです。

スケジュールを明確にすることで、プロジェクトの全体像を一目で把握することができます。対応STEPのページで定めた各STEPや並行プロジェクトなども可視化します。

この例では、対応STEPで定めた内容に加え、並行プロジェクトや契約などマイルストーンも併せて可視化しています。こうすることで、プロジェクトが進んでいくと何が起こるのか?を想像しやすくなります。

プロジェクト計画書の段階では、あくまで全体把握ができればOKです。ただし、今後WBSを作るためのINPUTとしても利用することを想定し、無理のないスケジュールになっていることが大切です。

リスクと対応策

プロジェクト開始時点での潜在的なリスクと対応策を可視化するページです。

リスクの検討は忘れがちですが重要です。事前にリスクを想定し、適切な対応策を準備することでプロジェクトの失敗を未然に防ぐことができます。

この例では、遅延と品質という2つの観点からリスクと対応策を検討しています。こうすることで、そもそも遅延が起こらないようにプロジェクトを進められるし、仮に遅延が起こってもスムーズに受け身をとることができます。

- スケジュールリスク: 期限の遅延などのリスクです。対応策としてこまめな進捗確認や適切なバッファの確保を行います。

- コストリスク: 予算超過などのリスクです。対応策として予算管理の強化や適切な予算バッファの確保を行います。

- 品質リスク: 品質の低下などのリスクです。対応策としてレビューの実施や品質管理の強化を行います。

- 人材リスク: 人材不足やスキル不足などのリスクです。対応策として必要スキルの定義や外部からのフォローなどを行います。

プロジェクトの初期段階でしっかりとリスク管理を行うことで、未然に問題を防ぎ、プロジェクトの成功につなげることができます。

課題管理方法

プロジェクトで発生する課題管理についてのルールと手順を記載するページです。

プロジェクトを進めるうちに、必ず課題が発生します。その時にその課題を素早く可視化することが大切です。そのためにも、プロジェクト計画時点で課題管理の方法を決め、プロジェクト関係者間で合意します。

この例では、課題管理ツールであるBacklogのURLと、その使い方に関するルールを可視化しています。管理方法はプロジェクトによって異なってもよいのですが、何らかの方法で一元管理することが重要です。

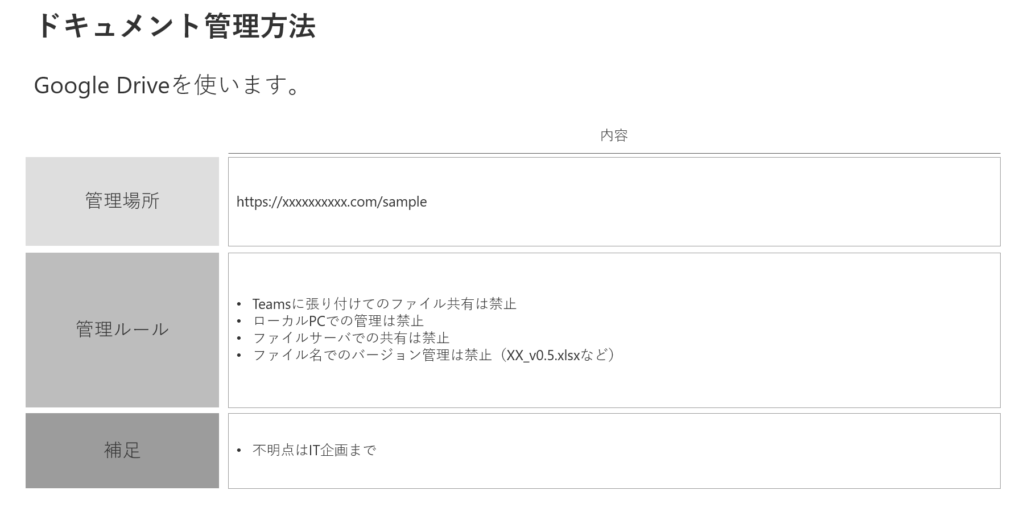

ドキュメント管理方法

プロジェクトで作成・使用されるドキュメントの管理について、ルールと手順を可視化するページです。

プロジェクトを進めると、大量のドキュメントが作成されます。もし、保管場所やルールを定義していない場合、あるべきドキュメントが見つからなかったり、似たようなドキュメントがいくつも作成されたり、探す時間が余計にかかったりします。

この例では、ドキュメント保管場所をGoogle Driveに指定しています。そのうえで、管理ルールを決めています。

保管場所は会社やプロジェクトごとに決めればよいのですが、できるだけ関係者が全員アクセスできる使いやすい場所を選定しましょう。

保管場所は、以下のような場所から選定します。

- クラウドストレージ: Google DriveやOneDrive、boxなど

- 社内ファイルサーバー: 社内の専用ファイルサーバー

- プロジェクト管理ツール: backlogなどプロジェクト管理ツール上の領域

ドキュメント管理がうまくできていないと、認識の齟齬が生まれたり、コミュニケーションコストが余計にかかったりします。そのため、プロジェクト計画時点で取り決め、関係者で合意しておくとスムーズに進みます。

コミュニケーション方法

プロジェクトメンバー間でのコミュニケーションルールを可視化するページです。

関係者が多い場合、チャットやメール、口頭など様々な方法でコミュニケーションがとられます。情報共有を行うためにも、個別のやり取りは避けて、みんなが見える場所に情報を集めることが大切です。

この例では、Teams(チャット)にコミュニケーションを集約する旨が記載されています。メールや個別チャットでのやり取りをNGにして、情報が埋もれないようにしています。また、ファイル共有もチャットに張り付けず、URLを共有することでドキュメントが散在しないようにしています。

効率的な作成のコツ

これまで説明してきた通り、プロジェクト計画書は多くのことを記載する必要があります。

このボリュームをゼロから作っていてはとても時間がかかります。そのため、ここでは効率的に計画書を作成する2つのコツをお伝えしていきます。

スライド作成のコツ

まずは、スライド作成のコツです。プロジェクト計画書にとどまらず汎用的に使えるコツなので、覚えておいて損はありません!

まず、スライド作成ですが単に早く作るだけならショートカットキーを覚えれば事足ります。しかし、それだけでは不十分です。そもそもスライドを作るには目的があるはずです。その目的を最短で達成するために必要なことを順番に説明します。

そもそも、スライドを作る目的は、読み手を動かすことです。プロジェクト計画書であれば、POやメンバーといった関係者を計画通りに動かして、プロジェクトをスムーズに完遂させることが目的です。

そんなスライドを作るには次の3つのテクニックを使うのがおすすめです。

- 構成を守る:テンプレートなどの決められた構成を守ることです。色遣いやフォントなども含めて、既定のものを使って統一感を出します。

- とにかく揃える:オブジェクトの上下左右、大きさは必ず揃えます。

- 情報を減らす:必要最低限まで情報量を減らします。そもそも人は文字を読みたくありませんので。

スライド作成のコツを掴むことで、プロジェクト計画書の作成がスムーズになり、効率的に高品質な計画書を作成することができるようになります。

テンプレートのカスタマイズ

このサイトでも提供しているテンプレートをカスタマイズするのも効率的な方法です。

プロジェクトにはある程度の型があります。そのため、毎回作り直すよりも実績があるものを使いまわすほうが効率的です。ただし、自社のフォーマットなどがあると思いますので、それに合わせてカスタマイズして使いましょう。

このサイトで提供しているテンプレートを自社のテンプレートに適用する際の注意点とカスタマイズのコツを以下に紹介します。

- 自社のニーズに合わせる: テンプレートは一般的な内容が含まれているため、自社のプロジェクトに合わせて内容を調整します。

- ブランディングの適用: 自社のロゴやカラースキームなどのブランディング要素を適用します。

- 不要なセクションの削除: 自社のプロジェクトに不要なセクションは削除し、必要な部分だけを残します。

- 追加情報の挿入: プロジェクト特有の情報や要件など、テンプレートにない部分を追加します。

- 法的なコンプライアンスの確認: 自社の業界や地域の法的な要件に合致しているかを確認し、必要に応じて調整します。

このサイトで提供しているテンプレートはすべて商用利用可能です。部分的にでも活用することで効率化を図れますので、ぜひ活用してみてください!

まとめ

プロジェクト計画書の作成は、プロジェクトの成功への第一歩です。プロジェクト計画書がいい感じに作れたら、そのプロジェクトはほぼ成功したといっても過言ではないくらいです。それくらいプロジェクト計画書は大事なのです。

というのも、プロジェクト計画書はボリューミーであるため、作る過程でプロジェクト全体を否が応でも考えることになります。その結果、プロジェクト開始時点で、プロジェクト終了までの見通しが立ちます。逆に見通しが立たないまま、プロジェクトをスタートさせたら必ず途中で詰んでしまいます。

そうならないためにも、プロジェクト計画を頑張ることが大事です。このサイトでは計画書などのテンプレートも無料で公開しています。(ダウンロードはこちら)それらも活用して、ぜひプロジェクト計画を頑張ってみてください!